测试文章发布

草原,大地的“皮肤”;中国,世界“草原大国”。

在鲜为人知的草业科学领域,有两位扎根西北的中国工程院院士:97岁的任继周仍在潜心钻研、著书立说;身患严重眼疾的南志标仍奋战在教学、科研一线。

半个多世纪以来,两位院士引领中国草业科学研究团队接续奋斗,克服了许多常人难以想象的困难。他们把论文写在高天厚土之间,不仅建立了一门学科,更维系了“草-畜-人”相互依存的生命共同体,为草原生产、生态、生计注入活力。

疾风知劲草

记者近日在北京城西一套普通居民楼里见到任继周,他正与人探讨“农业伦理学”。97岁的任老,西服笔挺、思维敏捷、观点犀利。

任继周(右)在家中接受采访(2021年3月1日摄)。 新华社记者 张晨霖 摄

“1943年我上大学,那时烽火连天、饥荒遍地,19岁时体重只有40多公斤。怀着‘营养救国’的志向,我选择到‘国立中央大学’学畜牧。”任老回忆说,“我认为,中国要富强,就得提高国人营养水平,有肉吃、有奶喝!”

“草原在哪里,我就去哪里!”新中国成立后,任继周主动请缨前往甘肃省兰州市的“国立兽医学院”(现甘肃农业大学)任教,自此扎根西北半个多世纪。

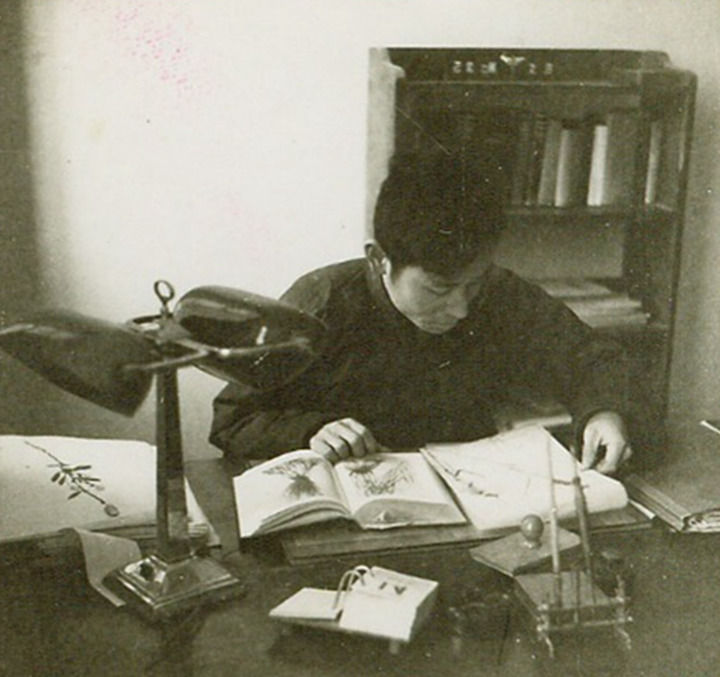

1950年,任继周在兰州鉴定牧草(资料照片)。 新华社发

1950年,他在海拔3000多米的甘肃省天祝藏族自治县开展草原调查。6月飞雪的青藏高寒高原,艰苦难以想象。

缺少设备,他改造药店小杆秤当天平、自制铸铁水管作采集杖、夜里把水剂瓶揣进怀中防冻裂……

睡帐篷、钻草窝,与虱子、臭虫和各种不知名的毒虫同眠。他这样形容被叮咬的感觉:坐立不安、食不甘味、夜不能寐。

从666到敌百虫,任继周用杀虫剂溶液浸泡衣裤制作“毒甲”,晒干就穿上进草原,一待就是几十天。

“虫子不敢近身,但残毒可能致命。而我却能活这么大岁数,很奇怪,好像真的百毒不侵!”任继周笑着说。

迢迢征程,任继周说自己“除了牦牛,别的能骑的动物都骑过”。

“骑毛驴最受罪。它脾气倔,紧挨着山崖走,人的裤腿和行李都磨破了;走累了,不管是泥是水,随地倒卧,把人和行李都掀翻在地,怎么拉都不肯起来。”

草原上的“正餐”,常是一碗面片汤就一碟咸韭菜。腌菜用苦水井里的盐碱水,麻木舌尖的苦味远大于咸味。

任老故事中,他自己就是一个青藏高原上的“土人儿”。

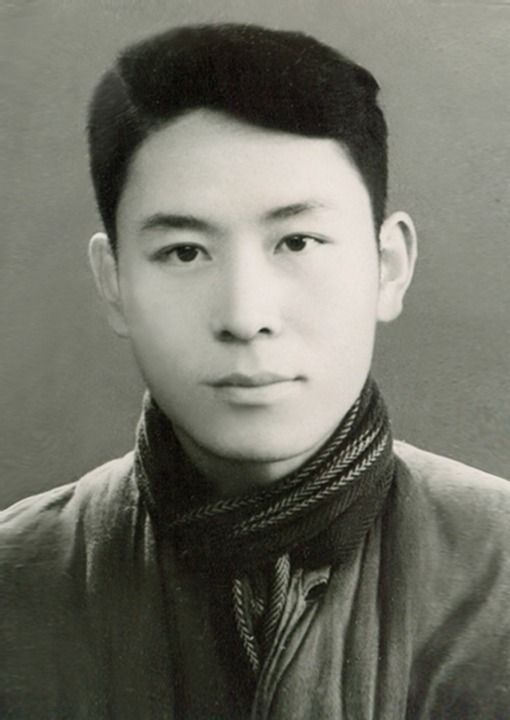

这是学生时期的任继周(资料照片)。 新华社发

“任先生上穿中式对襟外衣,下穿裤线笔直的毛料西裤,一双防水防刺、很有西北草原特色的翻毛皮靴。”1972年,刚被推荐至甘肃农业大学就读的南志标第一次见到任继周。“在那种环境下,任先生很尊重自己,也很尊重别人。”

1969年,南志标从北京自愿报名到甘肃省张掖市的山丹军马场“上山下乡”。3月的马场,寒气逼人,枯黄一片。

责任编辑:wangshujun

网友评论